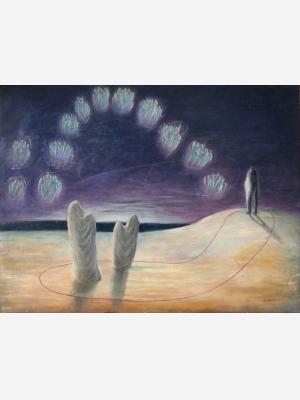

Edgar Ende

(* 23. Februar 1901 in Altona; † 27. Dezember 1965 in Netterndorf) war ein deutscher surrealistischer Maler. Sein Werk steht in der Tradition der phantastischen und visionären Kunst und gilt als einer der wichtigsten Beiträge der deutschen Malerei des 20. Jahrhunderts zu dieser Stilrichtung. Er ist der Vater des Schriftstellers Michael Ende, der bei seiner schriftstellerischen Arbeit die Gedankenwelt seines Vaters aufgriff und ihm in seinem Roman Der Spiegel im Spiegel 1983 ein literarisches Denkmal setzte. weiterlesen…Edgar Karl Alfons Ende wurde am 23. Februar 1901 als Sohn von Gustav und Auguste Ende in Altona geboren. Ein Jahr später kam sein Bruder Helmuth Ende († 1986) zur Welt. 1907–1914 besuchte er die Volksschule in Altona. Anschließend absolvierte er eine Lehre als Dekorationsmaler, die er 1919 mit der Gesellenprüfung abschloss. Parallel dazu besuchte er die Handwerker- und Kunstgewerbeschule. 1925 trat er dem Altonaer Künstlerverein bei.

Auf Drängen seiner Eltern heiratete er 1922 Gertrude Strunck, eine Ehe, die nach vier Jahren wieder geschieden wurde. Ab 1924 wurde Edgar Ende langsam bekannt, er kam mit Paul Kemp und Gustaf Gründgens in Kontakt. 1927 nahm er an der Ausstellung Europäische Kunst der Gegenwart in der Hamburger Kunsthalle teil und verbrachte längere Zeit in Berlin.

1928 siedelte Ende nach Garmisch über, auf der Suche nach einem Mädchen, in das er sich verliebt hatte und das ihre Eltern, um es vor ihm zu schützen, angeblich nach Garmisch verbracht hatten. Dort macht er in der Pension „Nirwana“ die Bekanntschaft des Schriftstellers Heinrich Mann.

Im selben Jahr lernte er dort auch seine zweite Ehefrau Luise Bartholomä (1892–1973), die ein Geschäft für Spitzen und Edelsteine im „Bunten Haus“ in der Bahnhofsstraße besaß, kennen. Edgar Ende war aufgrund eines heftigen Regenfalls in das Geschäft geflüchtet, und da der Regen auch nach Ladenschluss nicht aufhörte, soll sie eine angeregte Unterhaltung begonnen haben. Schließlich bat Luise ihn zum Tee in ihre Wohnung im ersten Stock. So lernten die beiden sich näher kennen und schon bald zog Ende bei ihr ein. Die standesamtliche Trauung fand am 22. Februar 1929 statt. Am 12. November 1929 wurde ihr Sohn Michael Ende geboren.

1931 zog die Familie nach München-Obermenzing in die Villa des Bildhauers Josef Flossmann, heute Marsopstraße 19. Der Maler wurde Mitglied der Münchner Secession. Im selben Jahr fanden Ausstellungen in München und Stuttgart statt, die ihn auch international bekannt machten, Museen tätigten erste Ankäufe seiner Bilder. Einige Bilder wurden 1932 vom Staat Bayern gekauft, und 1934 wurde eine größere Zahl erstmals auf einer internationalen Ausstellung im Pittsburgh in den USA gezeigt.

Im selben Jahr unternahm Ende eine Italienreise, auf der er mit der pittura metafisica von Giorgio de Chirico in Kontakt kam. In den folgenden Jahren stieg das Interesse für Endes Malerei, und durch seine zunehmende Bekanntheit verbesserte sich auch die finanzielle Situation der Familie. Zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus wurde es für Ende schwieriger, seine Bilder zu verkaufen. 1935 zog die Familie Ende aus finanziellen Gründen nach München-Schwabing, in ein Atelier im 4. Stock der Kaulbachstraße 90. Obwohl der Dachraum beengt und einfach ausgestattet war, lebten sie mitten im belebten Künstlerviertel und hatten Kontakte mit Kunden und Gleichgesinnten. Während einer Reise durch Deutschland 1937 besuchte Samuel Beckett unter anderem das Atelier vom Ende, den er als „der einzige deutsche Surrealist“ in einem Brief vom 25. März 1937 beschrieb.

1936 verhängte die Reichskulturkammer gegen Ende ein Berufs- und Ausstellungsverbot; seine Bilder galten als entartete Kunst. Er arbeitete heimlich weiter. Seine Ehefrau lernte Heilgymnastik und Massage und ernährte damit in den folgenden Jahren die Familie. Bis 1938 durfte er seine Arbeiten noch ausstellen.

Weihnachten 1940 erhielt Edgar Ende den Stellungsbefehl zur Wehrmacht. Er war als Rekrut bei der Flakartillerie in Bonn und dann Obergefreiter beim Flakscheinwerfer-Bataillon 408 in Köln-Bickendorf. Später kam er nach Polen an die Ostfront. Er geriet 1945 im steiermärkischen Liezen in amerikanische Kriegsgefangenschaft, war sechs Wochen in Salzburg und kam dann wieder frei.

Beim Luftangriff der Royal Air Force am 25. April 1944 brannte die Wohnung in der Kaulbachstraße und damit auch Endes Atelier. Mehr als 250 Gemälde und Zeichnungen sowie die gesamte Druckgrafik und sämtliche Radiervorlagen wurden zerstört. Damit waren fast 70 Prozent seiner Werke vernichtet. Der Generaldirektor der Bayerischen Staatssammlungen und befreundeter Nachbar Endes aus den Pasinger Jahren, Ernst Buchner, brachte vor dem Angriff einige Gemälde in Sicherheit.

Nach Kriegsende gehörte Ende 1946 zu den Mitbegründern des Berufsverbandes Münchner Künstler, ein erneuter künstlerischer Aufschwung begann. Im selben Jahr fand eine Ausstellung im Carnegie Institute statt, die erste Ausstellung eines deutschen Malers nach dem Krieg. 1948 veröffentlichte er einen autobiografischen Bericht und nahm zum ersten Mal an der Biennale in Venedig teil. Im folgenden Jahr wurde er in die Ausstellungsleitung der Großen Münchner Kunstausstellung im Haus der Kunst gewählt. Für die Ausstellung engagierte er sich bis 1961, dreimal auch als deren Präsident.

1950 initiierte er die Neugründung des Deutschen Künstlerbundes und der bis 1953 existierenden Internationalen Vereinigung der Surrealisten mit.

1951 lernte er Lotte Schlegel 1951 auf einem Fest im Haus der Kunst kennen. Damals war sie Kunststudentin an einer privaten Kunstschule. 1953 trennte sich Ende von seiner Familie und lebte von da an mit Lotte in einer Atelierwohnung in der Schellingstraße zusammen.

Im Jahr 1958 trat er dem Centre International de l’Actualité Fantastique et Magique CIAFMA in Brüssel bei. 1962 wurde ihm der Seerosenpreis der Stadt München verliehen, im folgenden Jahr wurde er Ehrenmitglied der Akademie der Bildenden Künste München. Im selben Jahr erlitt er einen ersten Herzinfarkt und verbrachte einige Zeit im Krankenhaus.

Er zog anschließend nach Netterndorf in der Nähe von München aufs Land, wo er ein ehemaliges Schulhaus bewohnte. Dort starb er am 1965 an einem zweiten Herzinfarkt. Er wurde auf dem Friedhof in Antholing begraben.

Das umfangreiche Werk Edgar Endes steht in der Tradition der visionären Kunst. Die Ideen zu seinen Bildern entstehen in einer „Dunkelkammer“, in die sich der Maler zurückzieht, um sich auf die Visionen in seinem Inneren zu konzentrieren. Zu diesem Zweck dunkelt er sein Atelier manchmal für mehrere Tage ab und wartet, sitzend oder auf einem Sofa liegend, bis Bilder vor seinem inneren Auge entstehen. Diese skizziert er dann mit Bleistift. Doch nicht alle dieser Skizzen werden sofort zu Bildern verarbeitet, sondern erst einmal beiseitegelegt, um Monate oder Jahre später wieder verwendet zu werden.

Werkübersicht

Leider sind im Moment keine Objekte dieses Künstlers/dieser Künstlerin verfügbar.

Wir nehmen wöchentlich neue Kunstwerke in unseren Bestand auf – besuchen Sie uns also regelmäßig oder abonnieren Sie unseren Newsletter!

Wir nehmen wöchentlich neue Kunstwerke in unseren Bestand auf – besuchen Sie uns also regelmäßig oder abonnieren Sie unseren Newsletter!