Winfred Gaul

(* 9. Juli 1928 in Düsseldorf; † 3. Dezember 2003 in Düsseldorf-Kaiserswerth; eigentlich Winfried Gaul) war ein deutscher Künstler des Informel und der analytischen Malerei. weiterlesen…Geboren in Düsseldorf, verbrachte Gaul wegen der Versetzung seines Vaters als Lehrer nach Ostpreußen dort von 1931 bis 1944 seine Kindheit und Jugend. Noch kurz vor Kriegsende wurde er 1944 als 16-Jähriger als Soldat an die Ostfront eingezogen.

Nach seinem Abitur 1948 in Düsseldorf begann Gaul eine Bildhauerlehre. Von 1949 bis 1950 studierte er Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Köln. Von 1950 bis 1953 studierte er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bei Willi Baumeister und Manfred Henninger. Es folgte ein Aufenthalt in Paris. Ein Schlüsselerlebnis wurde für ihn die Begegnung mit Werken von William Turner in der Tate Gallery in London in der Anfangszeit seiner Malerei.

1955 richtete er in Düsseldorf-Kaiserswerth sein Atelier ein und schloss sich der Gruppe 53 an, einem Kreis von Künstlern des Informel, mit denen er gemeinsam im In- und Ausland ausstellte. 1961 lebte und arbeitete er mehrere Monate in Rom, 1962 folgte auf Einladung des Kunstkritikers Clement Greenberg ein viermonatiger Aufenthalt in New York. 1964/65 lehrte er an der Bremer Staatlichen Kunstschule und 1965/66 als Visiting Lecturer an der Bath Academy und am Regional College of Arts in Hull. 1984 ernannte ihn der Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW zum Professor h.c. 1994 wurde er mit dem Lovis-Corinth-Preis ausgezeichnet.

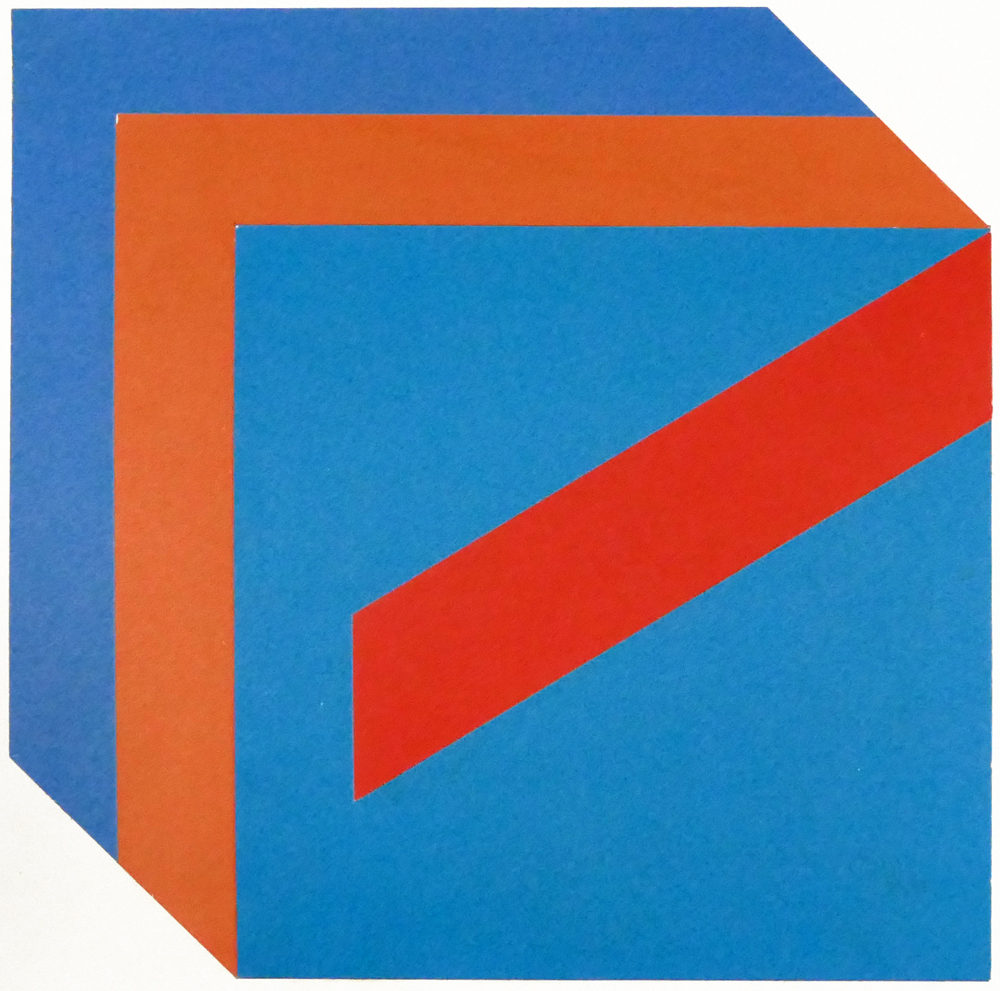

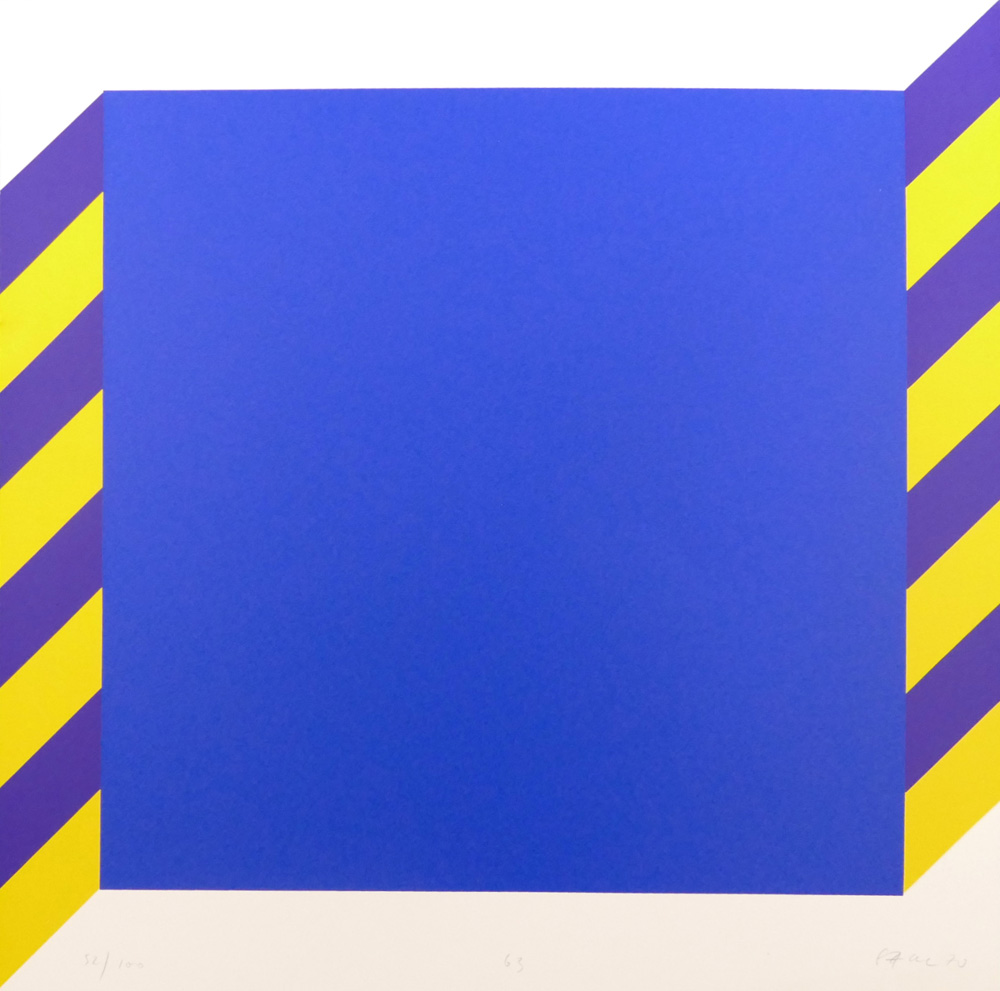

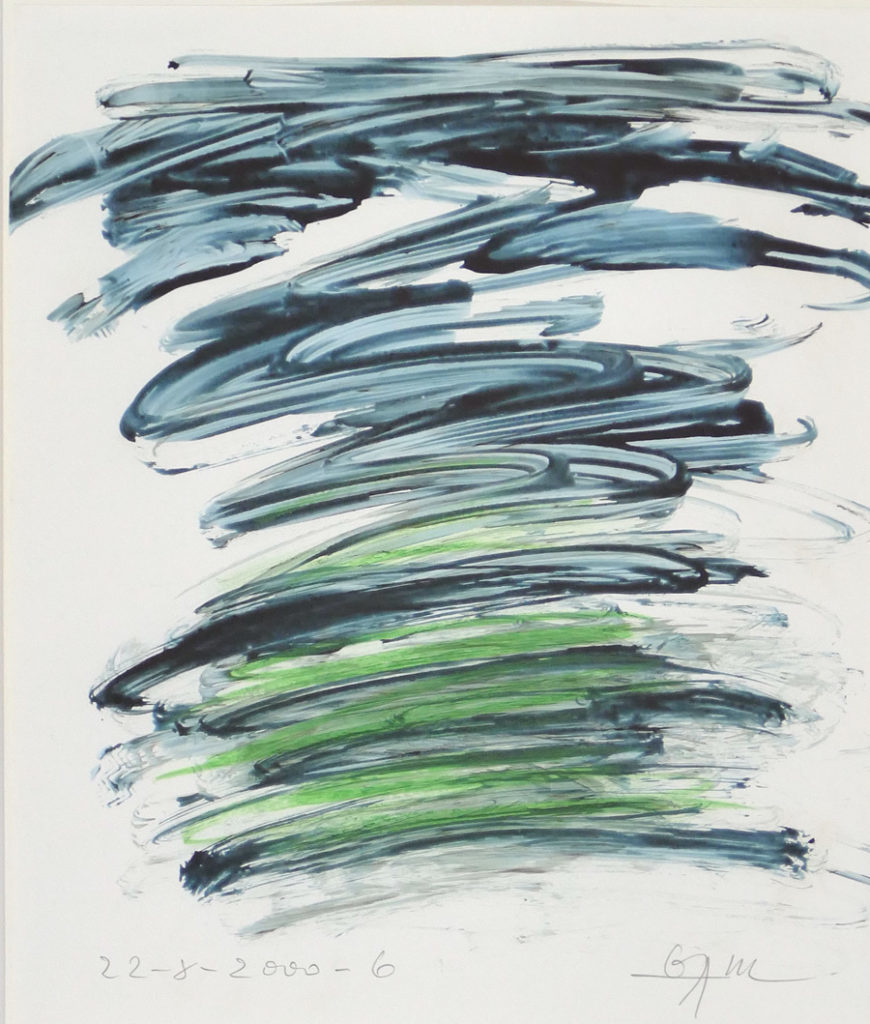

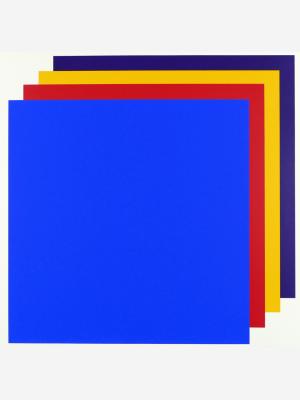

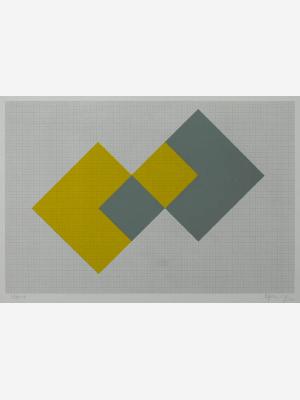

Dank Gauls „lebenslangem Experimentieren mit den Mitteln der Form und Farben“ lassen sich in seinem Schaffen mehrere Phasen unterscheiden. Bereits in der Phase seiner frühen informellen Arbeiten (1955-59) entstanden die skripturalen „Poèmes Visibles“ (gemalte Gedichte) und „Farbmanuskripte“ (1956-60). Diesen folgte die Phase der „Wischbilder“ und „weißen Bilder“ (1959-61). Ab 1963 entstanden die plakativen „Signale & Verkehrszeichen“ sowie seine Hard Edge-Arbeiten, bevor er sich in den 1970er Jahren der „analytischen Malerei“ mit der Werkgruppe „Markierungen" und wiederum später der Serie „Recycling“ (ab 1981) zuwandte. Auch mehrteilige Bilder (Dyptichen und Tryptichen) sowie Bilder „ohne rechten Winkel“ gehörten zu seinem Repertoire.

Mit seinen Verkehrszeichen und Signalbildern beschäftigte sich Gaul ein ganzes Jahrzehnt lang. Die elementaren Formen − Kreis, Dreieck, Viereck – erlaubten ihm zugleich eine Mehrfarbigkeit, welche die Wischbilder ausschlossen. Sie führten Gaul auch zu einer zeitweiligen Abkehr vom rechteckigen Tafelbild, zu der mit dem Namen „shaped canvas“ bezeichneten Werkgruppe. „Trotz einer Bestätigung durch die späteren Pop-Artefakte, sind Gauls Signale nicht, wie im Pop, Realitätszitate, sondern erdachte, synthetisch hergestellte artifizielle Gebilde“. Dass einige seiner Arbeiten aus dieser Serie in einer jüngeren Ausstellung in der Frankfurter Schirn unter dem Rubrum German Pop ausgestellt wurden, dürfte auf einem Missverständnis beruhen. Schließlich verstand Gaul diese Werkgruppe ganz anders: „Während Pop Art und Happening sich damit begnügen, Wirklichkeit zu imitieren, reale Situationen zu spiegeln und dabei durch ihre konformistische Verherrlichung der Konsumgesellschaft enttäuschen, stoße ich in die von Kunst entleerten Landschaften der großen Städte vor. Meine Verkehrszeichen sind die Hieroglyphen einer neuen Großstadtkunst. Sie usurpieren die Banalität des Jargons ihrer Vorbilder, um daraus eine neue Sprache mit einer neuen, frischen und unverbrauchten Schönheit zu formen.“ In einem mit Hans Peter Alvermann herausgegebenen Manifest von 1963 heißt es, dass ihre "QUIBBKunst […] keine deutsche Version von Pop-Art" sei. Gleichwohl wird Gaul immer wieder zu den deutschen Pop Art-Künstlern gezählt, zuletzt 2016 in der Stuttgarter Ausstellung der Galerie Schlichtenmaier: Winfred Gaul. Werke der Pop Art.

Seine erste bedeutende Einzelausstellung fand 1957 in der auf das Informel spezialisierte, von Jean-Pierre Wilhelm und Manfred de la Motte geführten Düsseldorfer Galerie 22 statt.

Reviews

There are no reviews yet.